크라프트 펄프는 현재 우리가 상용적으로 사용하는 펄프를 말한다. 중성지라고 100년이 가면 삭아서 사라지는 산성 종

이와는 차원이 다른 내구성을 가지고 약품의 회수 및 재사용이 가능해서 경제적이기도한 초지 방법인데

대략 과정을 간단히 설명하자면

목분을 수산화 나트륨과 황화 나트륨 수용액에 침지한 후에 고압, 고온의 다이제스터로 푹 쪄내서 그걸 잘 씻고 꾹 짜면

펄프만 남는 화학 펄프 제조 방법이다. 화학 펄프라 수율은 낮은 단점을 제외하면 정말 괜찮은 펄프 생산 방법임을 알 수

있었다. 이 실험에서는 H-Fator 값을 계산해서 카파가값을 계산해 잔존 리그닌의 양을 확인한다는 목적이 있는 데

실제로도 실험은 대성공해서 펄프화가 진행 될 수록 리그닌이 점차 제거됨을 확인 할 수 있었다.

교반기는 처음 봤는 데, 이것을 개발한 사람은 상을 줘야할 듯,

마그넷이 핑그르르 돌면서 약액을 섞어준다.

황화나트륨의 냄새가 고약해서 머리가 지끈 지끈한 단점이 있었다.

수산화 나트륨이 수분과 반응성이 커서 빠른 진행을 해야하는 것도 부담이였고

액을 목분에 침지한다음 진공을 걸어서 깊게 침투하게 한 후에

다이 제스터로 넣고 5기압에서 승온, 유지 1시간 30분 씩 총 3시간을 푹 고아줬다.

부주의 했던 것은 우리가 다이제스터 승온 시간은 잘 감시하다가

배가 너무 고파서 온도 유지하는 시간엔

다이제스터를 안지키고 햄버거 먹으러 간 걸 교수님께 딱 걸려서

부주의가 얼마나 위험하고 큰 사고를 일으킬 수 있는 지 말씀해주셨다.

운좋게도 사고는 나지 않았지만, 팀원들 모두 교수님의 말씀을 경청하고

다시는 이런 실책을 하지 않겠다는 생각을 했을 것이다.

꽤나 기다림은 오래 걸려서 팀원들이 모두 힘들어 하긴 했는 데

무사히 기다림의 시간은 지나고 다이제스트에서 결과물인

펄프를 추출할 수 있는 원액이 완성되었다.

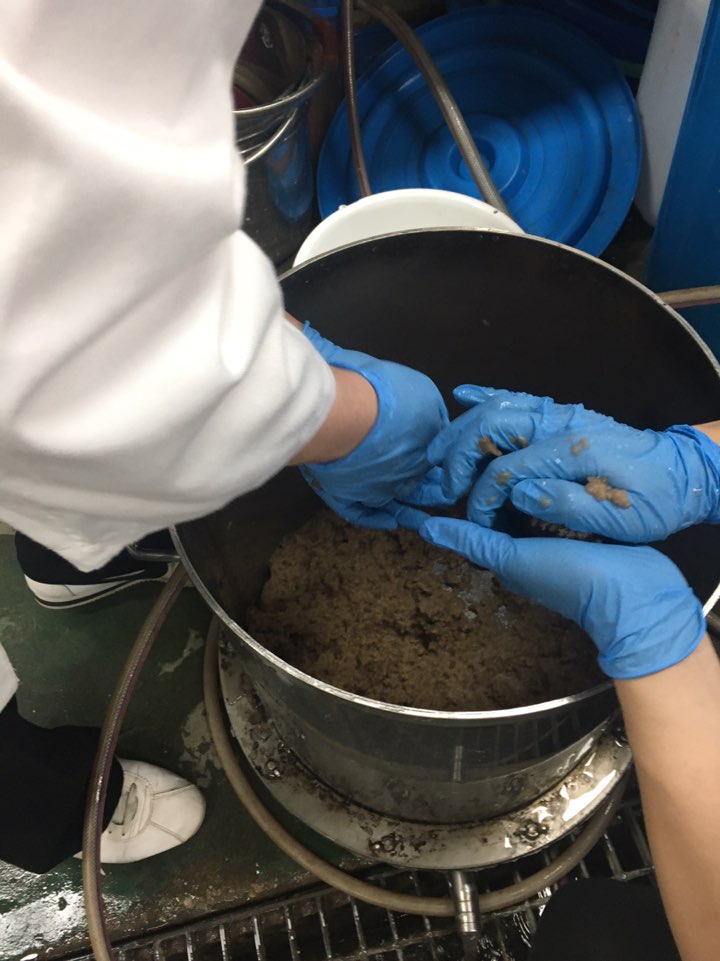

이렇게 나온 첫 펄프들은 해리기와 믹서기로 갈아주고 깨끗히 씻어줘야 한다.

나는 사진이랑 기록 담당으로 이리저리 돌아다니면서 받아 적기 바빴는 데

팀원 두 명은 직접 펄프에서 남은 물을 짜내야 했기 때문에 많이 힘들어 하는 것 같았다.

물론 이것 저것 잡일을 돕긴 했지만 미안한 감정도 조금 들었다.

마지막으로 우리가 실험한 실험 도구를 직접 깨끗히 정리하고

목분으로 우리가 직접 만든 펄프를 얻을 수 있었다.

직접 만든 펄프를 보니 뭔가 기쁘기도 하고 괜히 이뻐 보였다.

이런 과정 중 복잡한 엔지니어링이 필요한 과정은 빠져서 단순화 되었겠지만

직접 크라프트 펄프를 만들어 볼 수 있는 실험이기에

마지막엔 보람차고 즐거운 기억으로 남았다.

물론 오래 서있어서 다음날 다리에 근육통이 생기긴 했지만.

코로나가 무사히 지나고 다음학기가 오면

이 펄프를 가지고 우리가 직접 종이를 제작하는 실험도 할 거라고

교수님께서 말씀해주셨다.

그때가 오면 아마 코로나라는 국난이 지나가고

학교의 청춘들이 캠퍼스에서

웃으며 공부할 수 있겠지...

'지식 > 제지산업' 카테고리의 다른 글

| 접착 산업의 이해 (0) | 2020.10.25 |

|---|---|

| 지료화학에 대해서 더 읽고 싶다면 (0) | 2020.07.20 |

| [목재 해부학] 특수 수종 분석표 (0) | 2020.05.24 |

| [목재 해부학] 축방향 가도관 (0) | 2020.05.23 |

| [목재 해부학] 나무의 해부학적 요소 (0) | 2020.05.23 |